9月26日(月)すっきりとした秋晴れの空の下、いよいよ「14歳の挑戦」が始まりました。本校2学年の生徒たちは、この1週間で多くのことを学び、一回り大きく成長して帰ってきてくれることでしょう。

本日の各事業所の活動の様子(一部)を紹介いたします。

・(株)ラッドライド(森本自動車)

自動車の点検・整備はお客様の安全を守るための重要な作業。たくさん体を動かし肌で感じました。

・有限会社アリカネ

美味しい和菓子を丁寧に製作中です。甘い香りが工場いっぱいに広がっています。

・(有)石倉家

初日から食事運び等の接客業を行い、コミュニケーションの大切さを感じました。

・社会福祉法人周山会 やなぎはら保育園

園児たちのために配色や形を工夫し、喜んでもらえるような掲示物を作成しています。

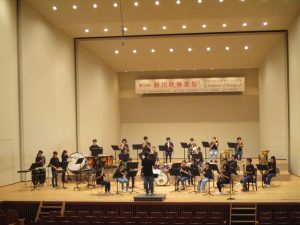

・公益財団法人 滑川市体育協会

地域のイベントを盛り上げるために、様々な準備をしていることに気が付きました。

・富山県東部消防組合 滑川消防署

ただいま放水訓練中!市の平和を守るために、素早い判断や行動が大切だと学びました。

・滑川市立こども図書館

読み聞かせの本を選んだり、本の紹介を作ったりと丁寧に仕事に取り組んでいました。

今後も、活動の様子を順次更新していきます。